どこへ行っても昼食にはざるそばを選ぶ江口。

なんで。

梅雨に入る前だというのにぐずぐずとスッキリしない天気が続いておりました5月下旬。

「2ヶ月に1回ぐらいのペースで遍路に行こう」と決めていた我々の、次の予定はこの日でした。我々だって、雨降っている中の遍路巡礼はイヤです。悪天候の運転は辛いし、札所の中は歩き回らなくちゃいけないし、そもそも傘を持ってない。

雨が降ったら中止です。中止になった場合、代わりの計画はありません。

しかし心配されていた天気は良好。晴天ではないが、丁度良い加減に薄曇り。ドライブにはちょうどいい気候かもしれません。

でも今回は、おべんとつかいは無し。

最近江口が仕事が立て込んでいて死にそうだったのと(そんなときに長距離ドライブするなよ)、そろそろ車内にナマモノを置いておくのが危なくなってきたのと、今日は途中に寄り道ポイントを設定していたから。

なんか、ここを第1回から見ていくと、最初のお弁当が一番気合い入っていて、後にどんどんスケールダウンしている。言っておくが前回の朝日山とか、写真はないがすごいごちそうだったよ。誰も言ってくれないから自分で言っておく。えっとね、おかずは唐揚げ。

さて、お弁当を作らないとなると朝はラクです。普通に起きて、準備をして、相方を迎えに行って、出発。

ラクだと言っておきながら、9時出発の予定が10時出発。いや、2人ともちゃんと起きて準備をしていたはずなのに。何やってんたんだろう。出かける前に時間を取られた一番の理由は、「今日の相方の呼び名を何にしよう」と言うことだった気がする。何やってんだ。

決定したのは『勇者』。由来はその時の会話の流れ。そんなもんだ。

てゆうか、変なルールを作ってしまって、自分で自分の首を絞めるとはこういうことなんだなあと思いました。

勇者を助手席に乗せ、地図を持たせて今度こそ本当に出発です。

高速道路を使います。大野原ICから南国ICまで。軽自動車で\1,450。所要時間は約50分。

勇者が言いました。

「四国がこんなグラマーボディとは知らなかった」。

極端な言い方をすれば四国は、鉄アレイの様な形です。真ん中が上下から凹んでいる。なので、香川県から見た高知県、間が接していないということも理由だが、とても遠い県というイメージがあります。

ですが、徳島県の札所へ行くのに比べて、高知県のなんと近いことよ。

これも四国が、ウエストのキュッとくびれたナイスバディさんであるがゆえだ。

ともあれ、これまでは午後から札所巡りをしたいたのが、今回は午前中に大日寺に到着することが出来ました。

それでは、本日の遍路巡礼スタートです。

●第二十八番札所 法界山 大日寺(ほうかいざん だいにちじ)●

ご用の方は上の呼板を二回お打ち下さい。

(木槌付き)

南国ICを降りて、県道32号を南下。国道55号目指して進みます。ここらへんは前回と同じ。でも途中で道に迷ったり。迷ったというか、現在位置が掴めなくなったというか。55号は、旧道新道いろいろ交差しているので、2センチぐらいの違う県道が間に挟まっていたりする。迷ったと思った道が正しい道だったりとかね。195号だったとかなんとか。ともかく、線路を右に見るように走り、途中で野市駅のあるところで左折、県道22号に乗ってまっすぐいくと、右手に大日寺の入り口があります。

見落としました。

だって、入り口狭いんですもの。大型車乗り入れ禁止。売店の脇にある坂道があります、そこの両端のポールに注意して、慎重に入って下さい。ちょっと急勾配の坂ですが、そこのポールさえクリアすれば大丈夫です。

そうして到着した駐車場。

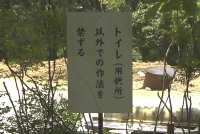

トイレ(用便所)以外での作法を禁ずる

なんでこういうのって、ストレートな物言いを避けるんだろうか。

かと思えば

お水御使用の方必ず栓を締めて止水してください。厳守!

なんてものすごくストレートなものもある。

「寺って、強い禁止口調が多いよな」と勇者は言った。ま、客商売なんだけど客商売じゃないからね。

と、本来の目的以外の所で足止めを食ってます江口です。本堂へ行きましょう。

小高い山の上にあり、敷地も広く、石段の多く積み上がっている寺です。気候がいいからか、江口達以外のお遍路さんがいっぱいいました。

納経をすませ、さあ次へ行きましょうと思ったが。

おっと、まだ先に奥の院がありますよ。覗いていきましょうか。

本当に奥にあります。看板に偽り無し。

本堂のある場所からちょっと離れたところにあります奥の院。『番外霊場』としてカウントされている場所でもありました。爪彫薬師堂。

あ、なんだ、番外霊場ってこういうのもアリなんだ、と今頃になって気付いたのでございます。たぶんこれまでも、知らずに番外を回っていたのだろう。

では次へ行きます。

次はちょっと寄り道ですよ。

龍河洞を覗きに行きましょう。

長くなるので別ファイルにて。

賽銭箱の上になんか居た。

龍河洞からの帰りは、龍河洞スカイラインなる道を通りました。スカイなラインかと思ったら、かなりの高所を走る、交通量のほとんど無い道。途中であまりに景色が良かったので路肩に停めてみたが、誰の邪魔にもならなかった。途中、謎の城の前を通ったが正体は分からず。麓から見たときは結婚式場かラブホテルだと思ってたのだが、真横を通ったにもかかわらずそれらを匂わすものは何もなく、金網フェンスのゲートがぽつんとあった。なのであれは、秘密組織のアジトだということで納得した。旧日本軍の実験室とかね。

スカイライン沿いにはのいち動物公園などもあったが、月曜休館だ。あーもう。

スカイラインは再び県道55号に繋がります。

国分寺は南国ICの近くなので、これまで来た道まで戻ることとなります。

「そういえば『エチオピアまんじゅう』の店って、この近くじゃなかったっけ?」

前回に見つけており、しかし時間の都合で寄れなかった近森大正堂。次に来る機会があればぜひ話の種に買っておきたかったのだが。気が付けばとっくにその店ははるか後方に。これから先江口達が高知に来ることはあっても、もう野市町に来ることはないだろう。

さらばエチオピアまんじゅう。

あなたは我々の思い出として生き続けるでしょう。

はい、というわけで32号線を北上し、途中の信号で案内板に従い右折。無事に国分寺到着。

なんか駐車場が入りにくい。寺の外壁沿いに道があって、そこを入るのだが、かなりの細道。対向車に注意しよう。寺の真正面にも駐車場がなくはないが、そこはバス専用でした。

さて、中に。

ほほう、なかなかに美しい、整備された寺でした。また季節がいい。どこをみても若葉色。ちょっとしたベンチも置いてあり、寺じゃなかったらハイキングでもしたい気分のところです。

本堂に手を合わせ、大師堂、納経所といつものコースを回る。

本堂の左手に、こんなの発見。

↓拡大

酒断地蔵尊。

やっぱり酒断祈願のためのもの、なんですよね?

江口は手をあわせるつもりはありません。

で、酒断地蔵があるのは、ここが高知だからかなあとか考えた。どうなんでしょ。

さ、次に参りましょう。

なんだか本文が少ない気がします。正直に言っていいですか。忘れかけてます、もう。今日は6月21日。悪かったよ。江口が悪かったよ。

次へ向かう途中に、地図を見ていた勇者が面白そうなものを発見。

『紀貫之邸跡』が近くにあるそうですよ。

ほほう、それは面白そうじゃないか。時間はじゅうぶんある、せっかくだから寄っていきましょう。

地図を見ながら勇者ナビ。「信号があったら、そこを右折」。まもなく信号にさしかかるが、それは点滅信号。これのことだろうか? 真横には小学校。道は、かなり細いのがある、これか?

しかし、普通地図には小学校は載せるだろう、まだ先に違う交差点があるのか?

‥‥やっぱりそこであってました。また行きすぎる我々。だからといって引き返すほどの熱意はない。

誰だきさま。

先ほどの国分寺から、また32号に出て南下し、すぐ見つける案内板に従って交差点を右折します。あとは道なりまっすぐ。特に迷った覚えもなく、無事に到着しました善楽寺でございます。

ここもまた、入り口の古びた木製の門と、バリアフリーを完全に無視した外観とのギャップがありすぎる、庭をきれいに剪定した、整備された寺でした。高知市近辺の寺はみんなこうだな。

と思ったら、実際ここは新しい寺だった。昭和57年にも改築されたそうな。

ちょっと歴史。

明治の神仏分離令のあおりをうけて善楽寺はいったんは廃寺、本尊を29番の国分寺に預けていて、後に安楽寺が本尊を受け取って30番札所としての代行業務を。で、昭和5年に善楽寺復活。新の30番は元札所か、現札所か、でモメて、決着がついたのは平成6年とな。こないだじゃん。

それはいいが、安楽寺ってどこだ。

とりあえず奥の院になった、ということで落ち着いたらしいが、じゃあその奥の院はどこだ。6㎞離れているそうだからな、さっきの爪彫大師堂みたいな、ほとんど敷地内、なんてことはないだろう。6㎞だな、えーと、ああまさに、国分寺周辺だ。どこだ。安楽寺の解説がどこにもないし、ネット検索でもひっかからないんだけど。

ともかく、普通にお参りしましょう。

敷地の中は、おばちゃんたちが草むしりやらなにやら手入れをしています。

おそらく日焼け防止なのでしょう、みんなムシロを背負っています。生活の知恵だ。

では次へ向かいます。

次はちょっと遠いぞ。

次のページへGO。